相談事例

こんなお悩みを

お持ちではないでしょうか?

墓じまいを考えてはいるものの、どこに相談したらいいか分からない。

具体的にどんな手続きをするべきなのか分からない。

お墓が自宅から離れた場所にあり、なかなかお参りに行けない。

後継者がいないため、今後のお墓の管理が心配。

墓地の管理費や墓石の維持費が重く、今後も負担を続けられるか不安。

長い年月が経ち、墓石が傷んでしまった。修繕するか、墓じまいするか悩んでいる。

相談事例

墓じまいに関するお悩みを抱えた方々が、どのようにして墓じまいを進め、解決したのか、実際の相談事例をもとにご紹介いたします。

墓じまい相談室へご相談いただく約70%以上の方が「墓じまいを考えているものの、誰に相談すれば良いかわからなかった」とお話しされています。

そんな方々の疑問やお悩みに向き合い、一緒に解決してきた具体的な事例をご覧ください。

墓じまいを考えています。

誰に相談したらいいでしょうか?

ご相談者様

墓じまいについてと考え始めたものの、何から手を付ければ良いのか分からず困っていました。

インターネットで調べてみても情報が多すぎて、どれを信頼して良いのか判断が難しく、業者選びや費用、手続きについて不安が募るばかりでした。

そんな中、「墓じまい相談室」というサービスを知り、たくさんの人が相談していることを知って安心しました。

専門知識を持ったスタッフが親身になって対応してくれるとのことで、信頼できると感じ、直接相談することを決心しました。

墓じまい相談室からのメッセージ

墓じまい相談室では、電話やLINEを使用し簡単に相談できる環境を整えております。

相談を受けてからも現地の調査手配や墓じまいに必要な手続きのお手伝い、墓石の処分方法や再利用方法、供養の選択肢についてもお客様の想いを大切にし最適なご提案をいたします。

20年以上墓石に携わってきた経験から墓じまいについてのお悩みを解消します。

母方、父方のお墓があり管理が大変です。

整理して管理しやすくしたいです。

ご相談者様

現在、妻のお墓は自宅近くの寺院にありますが、夫であるわたしは遠方にある霊園にお墓を持っています。

最初はそれぞれのお墓を訪れることもできていたのですが、年齢を重ねる中で、だんだんとどちらのお墓にも足を運ぶことが難しくなってきました。

さらに、将来的にはどちらかのお墓を維持することが困難になるのではないかと心配しており、今のうちに整理して1つのお墓にまとめたいと考えるようになりました。

お墓が2箇所に分かれていると、どちらを訪れるか決めるのも悩みの1つですし、管理や維持にかかる負担も大きく、どうすれば効率よくお墓を整理できるのかが分かりません。

墓じまい相談室からのメッセージ

お墓の管理が難しくなった場合、墓じまいをして、両方のお墓を1つの場所にまとめることができます。

※両家の伝統や意向を尊重する必要がありますので、家族や親戚へ事前に相談していただく必要がございます。

また、遺骨を永代供養に預ける選択肢や納骨堂を利用し寺院や施設内に遺骨を納めて、定期的に供養してもらうといった方法も可能です。

墓じまい相談室では様々な選択肢の中から、お客様にぴったりなご提案をさせていただきます。

墓じまいをするときにやらないといけないことは何ですか。

永代供養の相談もしたいです。

ご相談者様

母が亡くなり、私も年齢を重ねてきたため、家族で長年使用してきたお墓の管理が難しくなってきました。

私には子供もおらず、墓の後継者もいません。

これから先、お墓をどうするべきか悩んでいます。

墓じまいをして永代供養に預けることを考えているのですが、いくつか不安な点があります。

供養が途切れることなく、安心して遺骨を預けられる場所を見つけたいのですが、どこに相談すればよいのか、最初の一歩が踏み出せないでいます。

墓じまい相談室からのメッセージ

墓じまいをする際に、遺骨を新しい場所に移すことが一般的ですがこの際、移設先として選ばれることが多いのが永代供養を行っている寺院や施設です。

永代供養では、遺族が供養し続ける必要がなく、専門家が管理と供養を行うため、後継者がいない場合でも安心して遺骨を預けることができます。

墓じまい相談室ではそんな移設先や永大供養についてもサポートしております。

墓じまいした墓石を新たな形へ

墓じまい相談室を運営しているナウヒアのもう1つのサービス。

「てのひらぼせき IL(イル)」

お墓を大切にしたい、その想いを継いで新たなカタチにします。

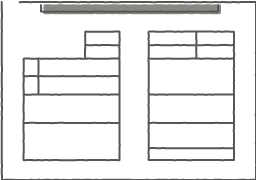

墓じまい・改葬の手順

01

親族で話し合い

お墓に関わる親族に墓じまい・改葬の同意を取ってください。

また、これからの供養の方向性(別のお墓に入れる・永代供養するなど)を決めてください。

02

墓じまい・改葬をする為に必要な3つのポイントを準備、決定していきます。

お寺や墓地管理者に

墓じまいの相談

公営・民間・共同墓地は規約に沿って進めます。お寺の場合は住職などに相談します。

お遺骨の受入先の決定

これからの供養の方法を決定後、新しいお墓やお骨の預け先を探します。

お墓の解体工事の準備

石屋さんに解体費用の見積もり、お骨の確認をしてもらいましょう。費用が分かってから進めた方が安心です。

03

改葬の諸手続き

墓地のある市町村の役所で、改葬許可証の手続きをします。

04

魂抜きのお経(希望する場合)とお骨の取り出し

遺骨を取り出し、お墓を解体して、更地に戻します。

05

遺骨の安置

取り出した遺骨を自宅などに安置します。

受け入れ先と段取りができていれば、取り出したその日に納骨も出来ます。

06

魂入れのお経、納骨経(希望する場合)と納骨

新しいお墓やお骨の預け先に遺骨を納骨します。